地域産品やオリジナルメニューが地域住民を繋ぐ。

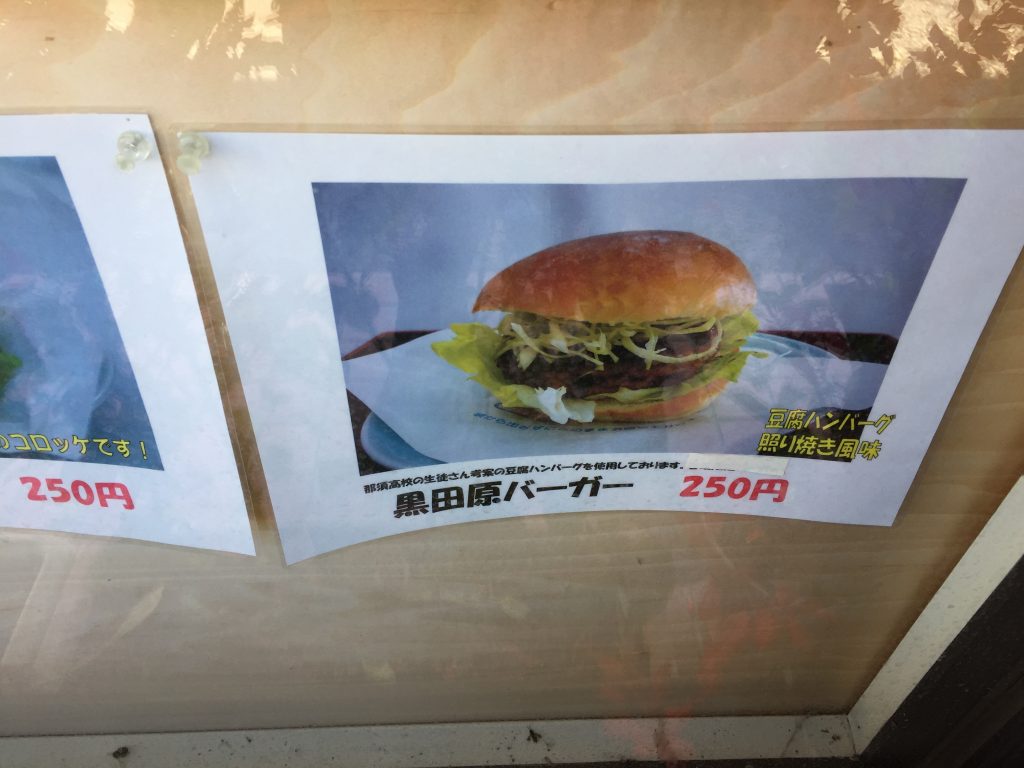

JR黒田原駅前に、いかにもコンビニエンスストアであったと思われるある店構えの店舗がある。「黒田原駅前みんなの店」だ。地元、那須町産の野菜等の特産品を販売している。飲食店の機能もある。那須町の助成を得て「黒田原地域活性化事業運営協議会」が、空き店舗活用活性化事業として2010年に開店した。店内は道の駅等に見られる直売所の駅前版。生産者から運ばれる新鮮な野菜が並ぶ。奥の飲食スペースでは那須高校の生徒が考案した黒田原バーガーなどのオリジナルメニューを提供。味噌汁の振舞いもある。観光コースの起点にもなっている。

全国各地で空家や商店街の空き店舗が行政の頭を悩ませている。また、特産品の販売チャネル開拓も大きな課題だ。小規模ながら、この空き店舗活用活性化事業は、両方の課題を解決する役割を担っている。店内には町民の声と笑顔があふれている。

都市農村交流課 プロデューサー 石井和裕

コンビニエンスストアだったと思われる店舗。

手前で販売、奥で飲食。

高校生の考案メニューも提供。