コンセプトを見せるカタチにするのでブランドデザイン

ブランドの由来は家畜の識別のために「焼印を押す(brand)」ことにあるといわれている。 そのため、ブランディング活動の中で、識別のためのロゴやキャッチフレーズといった「ブランドデザイン」が果たす役割は大きい。

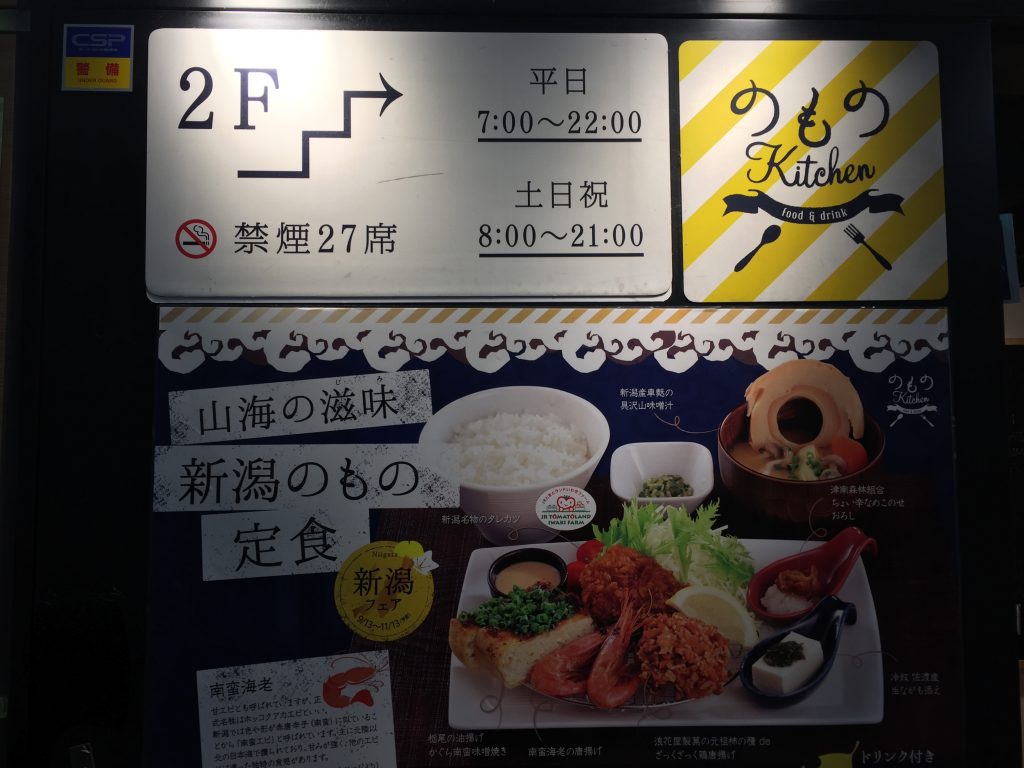

JR東日本グループでは、地域活性化の推進を目的に「地域再発見プロジェクト」を進めており、その一環として「のもの」ブランドを立ち上げ、東京駅、上野駅、秋葉原駅、池袋駅、品川駅で物販や飲食店舗を展開している。「のもの」というブランド名称は、JR東日本が、東日本各地の「旬のもの」、「地のもの」、「縁(ゆかり)の

キャッチフレーズの開発やロゴデザインの開発はPCを操作できれば誰にでも可能ではあるが、機能的な開発するためには、プロの知識と技術が必要となる。子どもの頃、誰もが描いたことがあるであろう「へのへのもへじ」をモチーフとし、「人ともの」を繋げるイメージを想起するブランドデザインを担当しているのはDODODESIGN代表の堂々氏だ。

都市農村交流課 プロデューサー 石井和裕

「新潟のもの」

のもの